鸡鸭鱼肉是发物,癌症患者不能吃?真正要少碰的,其实是这3种

18

2025-06-07

辽宁一男子网上转卖亡妻遗留两盒癌症止疼药收益220元,被认定为贩毒人员,判6个月刑期

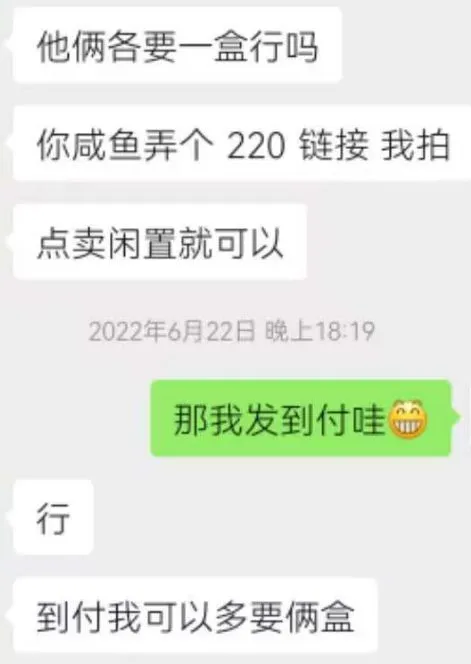

辽宁的张先生妻子2019年确诊癌症,治疗期间购买了奥斯康定、帕博利珠和曲马多等药物。2022年3月妻子离世后,家中遗留部分未过期且价格昂贵的药品。为避免浪费,张先生在癌度app病友互助群发布药品转让信息,包括帕博利珠、曲马多和奥斯康定。同年6月22日,辽宁的闻先生联系他购买止疼药曲马多和奥斯康定,双方商定价格为220元。张先生儿子通过闲鱼发布药品链接,因系统未通过,改为发布金额为220元的耳机链接,成交后通过快递将药品原包装寄给闻先生。6月27日,闻先生收到货品后提及“长期吃,有依赖性,不吃会难受”,张先生认为此话或致其被认定贩毒。7月3日购药款到账当晚,张先生和儿子被警方抓获。2023年7月7日,辽宁省新民市人民检察院以贩卖毒品罪对张先生提起公诉。法院审理认为,张某明知盐酸曲马多及盐酸羟考酮为国家管制类精神药品,仍出售给有吸毒史人员闻某,触犯刑法。2023年8月24日,张某被判有期徒刑六个月,并处罚金2000元。刑满释放后,张某被单位开除公职,儿子政审受影响,全家生活陷入困境,其两次申诉均被驳回。

在癌症患者家属互助群中转让两盒剩余止痛药,竟被认定为贩毒人员获刑六个月——这起看似荒诞的司法案件,实则撕开了我国特殊药品监管体系中法治刚性与人性温度的激烈碰撞。当辽宁省新民市人民法院的判决书与癌症晚期患者家属的生存困境形成强烈反差,我们不得不直面一个核心命题:在毒品犯罪零容忍的法治语境下,如何构建既能遏制药品滥用风险,又能守护人性底线的监管平衡点?

一、法律利剑下的误伤:管制药品交易的罪与非罪

根据《刑法》第三百五十七条明确规定,国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品,均属于法律意义上的"毒品"。在这起案件中,盐酸曲马多与盐酸羟考酮作为第二类精神药品,其处方药身份与毒品属性的双重性,成为司法机关认定犯罪的核心依据。公诉机关援引《麻醉药品和精神药品管理条例》第四十四条,强调任何单位和个人不得违反规定经营此类药品。

但司法实践的复杂性在于,药品与毒品的界限往往取决于使用场景。张先生出售的奥斯康定(盐酸羟考酮)作为癌痛三阶梯治疗的核心药物辽宁一男子网上转卖亡妻遗留两盒癌症止疼药收益220元,被认定为贩毒人员,判6个月刑期,在医疗场景下是缓解患者痛苦的"生命药剂",而脱离医疗监管体系则可能沦为滥用对象。这种特性使得类似案件的司法认定充满争议:河南省高级人民法院(2023)豫刑终158号判决书中,法院明确将"是否明知购买者用于非医疗用途"作为定罪关键,而本案中买家闻某"长期吃得癌症的人会脖子疼吗?,有依赖性"的表述,恰成为压垮被告的最后一根稻草。

值得警惕的是,司法机关在适用法律时可能陷入"客观归罪"的窠臼。根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》辽宁一男子网上转卖亡妻遗留两盒癌症止疼药收益220元,被认定为贩毒人员,判6个月刑期,认定贩卖毒品罪需行为人"明知"是毒品。但在本案中,张先生通过正规渠道获取药品、在病友互助群转让、提醒"少量服用"等情节,均表明其主观认知停留在药品层面。司法机关将管制药品的物理属性直接等同于毒品,实质是消解了犯罪构成要件中主观明知的核心要素。

二、制度性困境:癌症患者药品处置的监管盲区

这起案件折射出的深层矛盾,是我国癌症治疗体系中特殊药品管理制度与患者权益保障的严重脱节。世界卫生组织数据显示,我国每年新增癌症患者超400万,其中60%伴有中重度疼痛,阿片类止痛药消耗量仅占全球3.6%。这种医疗资源供需失衡,催生了病友间药品互助的灰色地带。

在药品溯源管理层面得癌症的人会脖子疼吗?,国家医保局《关于加强药品追溯码应用的通知》要求2025年7月起实现处方药全流程追溯,但本案中张先生通过闲鱼平台变相售药的行为,暴露出监管系统对非传统销售渠道的监控漏洞。更值得深思的是,当患者去世后剩余的合法药品,既无法通过正规渠道回收(目前仅12%的医疗机构开展药品回收),又面临随意丢弃污染环境的风险,患者家属实际上陷入"自用违法,弃之可惜"的两难境地。

司法判决的社会连带效应正在显现:张先生被开除公职、儿子政审受阻、87岁老母亲无人赡养的困境,实质是制度性缺陷对个体生存权的粗暴践踏。这种"一人涉毒,全家受罚"的连带惩罚机制,与《刑法》罪责自负原则存在明显冲突,更与中央政法委"禁止过度连坐"的司法政策背道而驰。

三、破局之道:构建分级监管与柔性处置机制

破解特殊药品监管的伦理困境,需要建立涵盖事前预防、事中监管、事后救济的全链条治理体系。在前端预防环节,可借鉴深圳市《禁毒条例》创设的"涉毒风险要素"概念,将癌症患者等特殊群体纳入白名单管理,允许其在监管下有限度地转让剩余药品。浙江省药监局试行的药品质量安全信用分级制度,可为病友互助设定信用积分阈值。

在流通监管领域,应当建立"互联网+药品回收"平台,打通医疗机构、药企、患者之间的信息壁垒。广西《节约药品资源实施方案》推行的药品拆零销售制度,配合区块链溯源技术,既能满足患者按需取药的需求,又能实现剩余药品的合规流转。对于网络平台交易,可要求闲鱼等平台设置"药品转让"专门频道,强制人脸识别、处方验证等风控措施。

在司法裁量层面,应确立"药品善意转让"出罪机制。参考德国《麻醉品法》第29条"小量自用例外"条款,对于初次转让、数量极少、未造成危害后果的行为,可适用《刑法》第十三条"情节显著轻微"条款。最高人民检察院《关于充分发挥检察职能服务保障"六稳""六保"的意见》中"少捕慎诉"的司法政策,应为类似案件提供裁量空间。

四、法治的人性升华:让法律成为生命的守护者

这起案件的最终裁决,不应是法治进程的终点,而应成为制度反思的起点。当司法机关机严格适用法律条文时,必须审视法律效果与社会效果的统一性。美国"罗伊诉韦德案"的争议启示我们,法律从来不是冰冷的逻辑推演,而是承载着社会价值观的温度计。

在癌症患者群体日益庞大的今天,我们亟需建立"药品捐赠-受赠"公益平台,将剩余药品纳入慈善医疗体系。北京市已试点运行的"药品共享箱"项目,通过物联网技术实现药品有效期智能提醒,为破解药品浪费难题提供了中国方案。当法律制度能够包容人性脆弱,能够体察病患苦难,法治的光芒才能真正温暖每个角落。

结语:

张先生案的司法争议,本质是法治现代化进程中不可回避的成长阵痛。我们既要坚守毒品管制的红线,更要守护人性的底线。当立法机关完善特殊药品管理法规得癌症的人会脖子疼吗?,当司法机关善用裁量权传递法治温度,当每个公民都能在法治框架内展现善意,这个社会才能真正实现"法安天下,德润人心"。愿这起案件能成为推动制度进步的契机,让法律不仅成为惩治罪恶的利剑,更能成为庇护生命的港湾。